Raphaëlle Maison : « À Gaza, il y a des similitudes avec les génocides du Rwanda et de Srebrenica »

Raphaëlle Maison, agrégée des facultés de droit ; professeure des universités

Quelques jours avant de participer aux Assises pour la Palestine à Paris (5 et 6 avril), Raphaëlle Maison, agrégée de droit et professeure à l’Université Paris-Sud, nous a accordé une longue interview.

Spécialiste de la responsabilité et de la justice pénale internationales, ses travaux portent sur des génocides, comme celui des Tutsi au Rwanda, et les mécanismes de poursuite des crimes d’État. Dans cette interview, elle nous éclaire sur l’utilisation du terme « génocide » pour qualifier la situation à Gaza, les bases juridiques qui le sous-tendent, ainsi que les obligations de la communauté internationale face à cette tragédie.

Un éclairage essentiel à l’approche d’un événement où chercheurs et spécialistes de renom, comme Francesca Albanese, Rapporteuse spéciale sur la situation des droits humains dans les Territoires palestiniens occupés, ou Wafa’ Abdel Rahman, Fondatrice de Filastiniyat, une organisation palestinienne de défense des médias, se retrouveront un week-end pour échanger sur la Palestine.

Quelles sont les bases juridiques permettant de qualifier la situation à Gaza de « génocide » ?

Les juristes qui emploient ce terme se réfèrent à la Convention des Nations unies sur le génocide, adoptée en 1948, qui est la référence en droit international.

Dès le mois de décembre 2023, la Cour internationale de justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations unies, a été saisie par l’Afrique du Sud contre Israël sur la base de cette Convention.

À trois reprises (le 26 janvier, le 28 mars et le 24 mai 2024), ce qui est inédit, elle a affirmé qu’il existait un risque de génocide à Gaza. Ces procédures visaient à protéger, dans l’urgence, les droits des Palestiniens de Gaza.

À ce stade, la Cour ne pouvait évoquer qu’un ‘risque’, ce qui est déjà considérable, même si Israël n’a pas respecté ces ordonnances. Car, dès lors que le risque de génocide est connu, tous les États parties à la Convention sur le génocide doivent agir pour le prévenir et ne pas s’en rendre complices.

C’est aussi ce qu’a rappelé la CIJ dans une importante ordonnance du 30 mars 2024 : cette fois, le Nicaragua a saisi la Cour contre l’Allemagne, en invoquant la complicité de cet État avec Israël dans son offensive génocidaire sur Gaza.

Aujourd’hui, les rapporteurs spéciaux de l’ONU, comme Francesca Albanese, ainsi que des ONG importantes, telles qu’Amnesty International ou Human Rights Watch, parlent de génocide en cours.

La Commission internationale indépendante d’enquête de l’ONU a elle aussi récemment affirmé, dans un rapport important sur la violence sexuelle (13 mars 2025), que les atteintes à la santé sexuelle et reproductive à Gaza constituaient des actes de génocide.

Pourtant, on entend souvent dire que le génocide implique l’extermination totale d’un peuple…

C’est une idée communément répandue mais juridiquement fausse. Il suffit de regarder la définition du génocide qui figure à l’article II de la Convention de 1948. Un certain nombre d’actes doivent être commis contre un groupe protégé, dans l’intention de le détruire. La destruction totale ou même partielle du groupe n’est absolument pas exigée pour reconnaître un génocide.

Ce qu’il faut montrer, c’est l’existence de certains actes prévus à l’article II :

- Atteintes à la vie

- Atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale

- Soumission du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique

- Mesures visant à entraver les naissances

- Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe

Ces actes doivent être commis dans l’intention de détruire le groupe « en tout ou en partie ». Comme l’a rappelé le Tribunal international pour le Rwanda :

« Contrairement à l’idée couramment répandue, le crime de génocide n’est pas subordonné à l’anéantissement de fait d’un groupe tout entier. » (Affaire Akayesu, jugement du 2 septembre 1998, § 497)

Quels sont les éléments concrets qui, selon vous, prouvent l’intention de détruire, en tout ou en partie, le peuple palestinien ?

Dès le 9 octobre 2023, les observateurs de la situation pouvaient entendre des déclarations génocidaires explicites des dirigeants israéliens.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant annonçait ainsi un siège total de Gaza (pas d’électricité, pas de nourriture, pas d’eau, pas de combustible) car, affirmait-il, « nous combattons des animaux humains ». Vous avez ici l’annonce d’actes qui relèvent de la Convention sur le génocide, vous avez aussi l’animalisation de la population ciblée, qui est typique du génocide. C’est l’expression claire d’une intention génocidaire qui sera réitérée par d’autres hauts responsables. Le président israélien Isaac Herzog a affirmé qu’il n’y a pas de civils innocents à Gaza et qu’il faudrait leur « briser la colonne vertébrale » (12 octobre 2023). Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné aux soldats de « se souvenir d’Amalek », l’épisode biblique exigeant la destruction totale des Amalécites. Les analystes sérieux, et notamment des historiens israéliens critiques tels Raz Segal ont, dès le mois d’octobre 2023, affirmé que nous étions en présence d’un « cas d’école » de génocide en raison du nombre inédit de déclarations, ordres et propos génocidaires tenus. Certains historiens israéliens, tel Lee Mordechai, documentent précisément ces expressions d’intention.

Elles ont récemment été réaffirmées, à l’occasion de la violation par Israël du cessez-le-feu de janvier 2025, par le nouveau ministre de la Défense Israël Katz, menaçant les Palestiniens d’une « dévastation totale » (19 mars 2025) et par le président américain annonçant aux Palestiniens de Gaza leur mort à venir (« You are dead », 5 mars 2025) si les otages ne sont pas relâchés. On peut d’ailleurs signaler incidemment qu’en droit international, le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier pour les combattants est aussi un crime de guerre.

Pour en revenir à l’intention génocidaire, il faut aussi savoir que lorsque les expressions génocidaires sont allusives – ce qui fut le cas au Rwanda -, les juges internationaux sont amenés à les interpréter précisément, pour révéler l’intention de détruire.

Certains avancent qu’il s’agirait plutôt d’un conflit armé entre un État et un groupe terroriste. Qu’en pensez-vous ?

Dans le cas de Gaza, il ne s’agit pas simplement d’un conflit armé entre Israël et un groupe terroriste.

Les attaques visent directement les civils et les infrastructures civiles, comme l’a montré l’exécution récente de secouristes palestiniens, dont les corps ont été enterrés sous leurs ambulances.

Le siège total de Gaza entre aussi dans la définition du génocide : il entraîne la destruction physique partielle ou totale de la population.

- Concernant le Hamas et les autres groupes armés palestiniens :

- La Cour internationale de justice (CIJ) rappelle qu’Israël est un État occupant illégalement les territoires palestiniens (Gaza, Jérusalem-Est, Cisjordanie).

- Israël qualifie ces groupes de terroristes, mais au regard du droit international, selon la IIIe Convention de Genève ou le protocole additionnel de 1977, ces groupes peuvent être considérés comme des de résistance organisés ou mouvements de libération nationale.

- Le Hamas n’est pas désigné comme groupe terroriste par l’ONU.

- Le conflit en cours est assimilable à un conflit de décolonisation, puisque la CIJ rappelle le droit du peuple palestinien à l’autodétermination (avis du 19 juillet 2024).

Quelles actions concrètes la communauté internationale peut-elle prendre aujourd’hui face aux violations israéliennes, étant donné le blocage du Conseil de sécurité par le veto des États-Unis, et l’absence de pouvoir coercitif direct de la CIJ et de la Cour pénale internationale ?

- La communauté internationale pourrait suivre les recommandations de la CIJ en appelant tous les États à cesser tout soutien militaire à Israël et en adoptant des sanctions économiques.

- Cependant, le Conseil de sécurité de l’ONU étant bloqué par le veto des États-Unis, l’Assemblée générale pourrait prendre le relais.

- La CIJ et la Cour pénale internationale sont compétentes pour juger les crimes, mais ces institutions manquent de pouvoir coercitif direct. Elles dépendent des États et de l’ONU pour appliquer leurs décisions.

- En l’absence d’action de ces instances, la responsabilité repose sur les États et l’ONU pour prendre des mesures concrètes.

Les États-Unis soutiennent Israël politiquement et militairement. Peut-on dire qu’ils ont une part de responsabilité juridique ?

Oui. Dans un contexte de type colonial et au regard de l’ampleur de leur soutien militaire et diplomatique, ils sont complices du génocide en cours.

La CIJ a reconnu dès 2007 qu’un État peut être complice de génocide. Il peut aussi être co-auteur, dès lors qu’il partage l’intention génocidaire.

Vous avez travaillé sur d’autres génocides, comme ceux du Rwanda et de Srebrenica. À la lumière de vos recherches, voyez-vous des similitudes entre ces événements et ce qui se passe aujourd’hui à Gaza ?

Bien sûr. Les éléments juridiques définissant un génocide étant constants, il y a des similitudes. Cependant, ce génocide présente aussi des spécificités notables :

- Il vise un peuple ayant le droit de disposer de lui-même, dans un contexte de colonisation. Cela explique le racisme, la haine et la déshumanisation dont les Palestiniens sont victimes.

- Il est commis par un État allié de l’Occident, ce qui complique la reconnaissance de ses crimes. L’offensive israélienne est faussement présentée comme une « guerre contre le terrorisme ».

- Il est perpétré aux yeux de tous, malgré le contrôle médiatique. Depuis plus de 16 mois, les victimes et les auteurs eux-mêmes documentent cette situation. Pourtant, aucune action concrète des États n’a été entreprise pour l’arrêter.

C’est un moment effroyable de l’histoire de l’humanité.

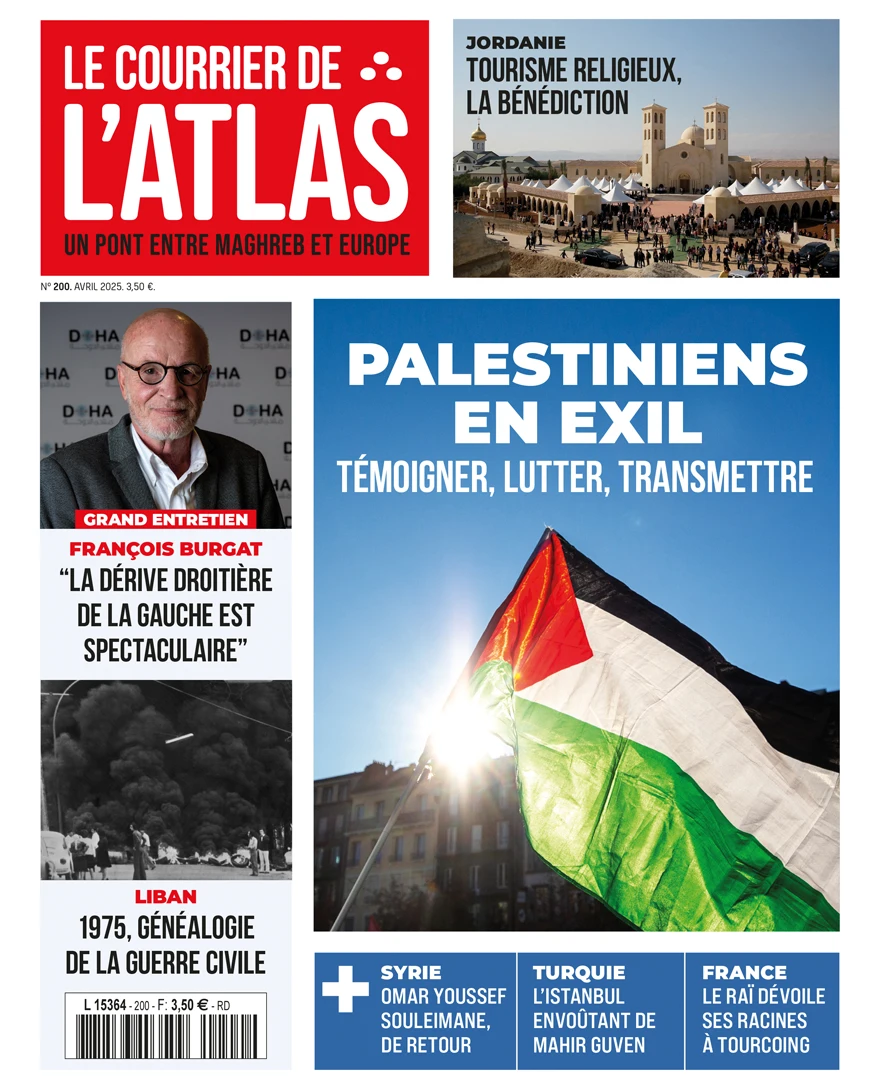

Programme complet des Assises pour la Palestine : Les Assises pour la Palestine