Racisme : Le psychovirus

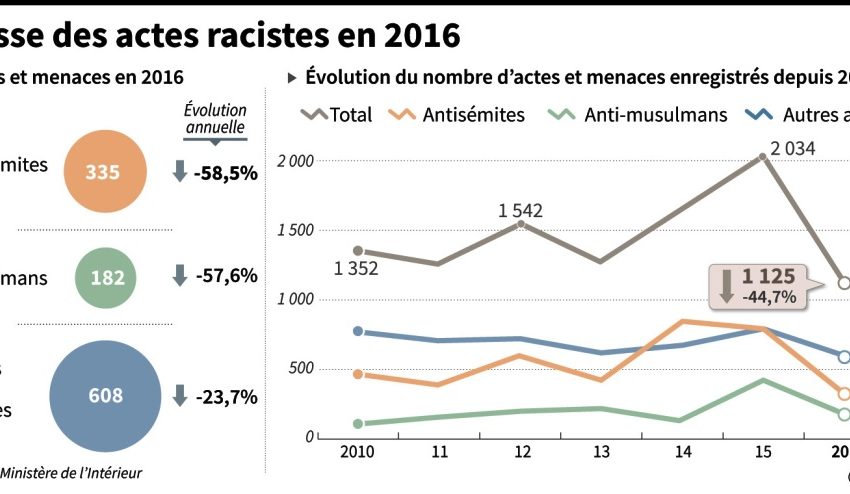

Bilan des actes racistes par confession en 2016 en France et évolution de 2010 à 2016. AFP

Si, comme le souligne Jean Ullmo (1969), la première exigence méthodologique de la science est de n’utiliser dans ses énoncés que des concepts rigoureusement définis, il pourrait, à première vue, sembler tout à fait déréistique que nous croyions pouvoir entreprendre de parler objectivement du « racisme », là où verbalisme, irrationalisme et cécité épistémologique sont patents; en effet, parmi les notions clefs des sciences humaines et sociales celle de « racisme » est, sans nul doute, l’une des plus absconses.

Les équivoques qui y sont attachées proviennent, pour une bonne part, des « peurs du partage et du mélange » et du « camouflage sémantique », lesquelles constituent, à notre avis, les deux sources essentielles du bricolage, du brouillage, du masquage et de la falsification utilisés par les idéologies racistes

Peurs du partage et du mélange

Pour l’homme de science comme pour le sens commun, le racisme est primordialement mépris de l’autre et rejet de la différence. Or, cette définition pèche à la fois par défaut et par excès.

D’une part, les actes agressifs ne constituent guère des signifiants nécessaires et suffisants du racisme, lequel comporte également une forme positive capable d’intégrer le racisé et sa culture dans un schéma identificatoire valorisant. C’est ainsi que pour Antonio Medrano (1979) l’Islam se présente comme « un viril et puissant message de Reconquête », comme une incitation à l’action spirituelle et à la révolution transformatrice du monde occidental.

Le fait que les racisants ont des amis parmi les racisés est, d’ailleurs, bien connu; Jean-Paul Sartre (1954) l’avait déjà souligné, Jean-Marie Le Pen (1984) l’utilise; n’y a-t-il pas des membres de confession musulmane au Front national ? Et, en effet, même s’ils ont voté majoritairement à gauche, 4% d’entre eux lui ont donné leur voix aux élections présidentielles en 2012 et 5% en 2017.

Il y a plus. En réduisant la relation racisante aux seules composantes « mépris de l’autre » et « rejet de la différence », on court le risque de laisser dangereusement dans l’ombre d’autres formes de racisme, plus pernicieuses encore, tel notamment le racisme assimilateur. La nature ambivalente de ce besoin que le racisant semble avoir du racisé se rencontre, hier comme aujourd’hui, à tous les degrés du continuum de solutions, de la ségrégation à l’intégration, depuis le génocide jusqu’à l’assimilation. Cette dernière forme admet volontiers, voire même valorise, certaines caractéristiques de l’autre dans la mesure où elles sont perçues comme étant récupérables, et qu’elle peut les phagocyter sans danger pour sa propre identité.

Il n’est pas sans intérêt de rappeler que l’idéologie colonialiste de l’Algérie française a envisagé toutes les solutions, y compris celle-là, avec adjonction, cela va de soi, de fantasmes négateurs, tels que la « parenthèse arabe » ou le « mythe de la latinité ». La formule, certes de bonne foi, du Cardinal Lavigerie, archevêque d’Alger, selon laquelle « pour civiliser les Arabes, il faut en faire des Français et des chrétiens » est loin d’être tombée en désuétude, même si les tendances arabophobique et islamophobique, qui semblent primer aujourd’hui, amèneraient plutôt à considérer, à l’instar de Philippe Alexandre et Roger Priouret (1984), que la population d’origine maghrébine « n’a aucun point commun avec la nôtre sinon de partager quelquefois les mêmes H.L.M. », et que « l’idée de son intégration à notre société est proprement folle ». Quand on pense que le réalisme idéologique de l’époque coloniale laissait volontiers croire que l’ancêtre des petits Arabes, Juifs, Nègres ou Annamites était Gaulois! Les racistes, il est vrai, sont généralement oublieux de leur propre histoire; les thèses révisionnistes et négationnistes en sont une preuve.

Assurément, la mémoire est assassine quand elle oublie les choses graves.

Il convient de faire remarquer que dans la relation racisante, il n’y a pas seulement rejet que de la différence, il y a aussi celui de la similitude. Tenter de réduire les distances entre les races, selon Konrad Lorenz (1983), sans parler du métissage, risque de détruire l’espèce humaine : « Les hommes se ressemblent de plus en plus et perdent donc de plus en plus leur identité ». C’est ce que nous appelons le complexe des clones qui s’exprime par les peurs du partage et du mélange, et correspond à cette angoisse de « n’être rien » dont parle Christian Delacampagne (1983) à propos de l’Occident.

Dans le même ordre d’idées , la violence peut être comprise, selon René Girard (1972), comme une réponse de la société que constituerait pour elle la perte des différences, autrement dit le clonage culturel, en tant que, pour reprendre une expression particulièrement significative de l’auteur, « indifférenciation violente ».La violence raciale serait, dans cette perspective, radicalement fondatrice d’ordre, en rétablissant la hiérarchie sans laquelle aucune société humaine ne peut vivre. « Ce n’est pas la différence, mais bien sa perte qui cause la confusion violente. La crise (des différences) jette les hommes dans un affrontement perpétuel qui les prive de tout caractère distinctif, de toute identité ».Thèse qui, à notre avis, comporte dans ses implications un risque sérieux : celui d’une légitimation pseudo-philosophique de l’ordre racial et de la violence nécessaire à sa pérennité. D’où ces voix alarmantes et hostiles : « Nous sommes en marche vers un métissage généralisé » – « Faisons le ménage ! Sinon en l’an 2000 sur deux Français, un sera arabe ou musulman ». « L’ombre descend sur le vieux pays chrétien », s’émeuvent Jean Raspail et Gérard-François Dumont(1985). Le slogan du groupuscule néo-nazi PNFE (Parti Nationaliste Français et Européen) « France d’abord ! Blanche toujours ! » illustre de façon exemplaire les peurs archaïques du partage et du mélange ─ correspondant respectivement aux peurs primitives de la castration et de l’inceste ─ et qui sont, à notre sens, les caractéristiques fondamentales du racisme, aussi bien explicite qu’implicite. C’est que, dans ce mode de fonctionnement primitif de la pensée par les mythes, d’une part, l’acquisition d’une portion, même infime, des biens, des ressources, des droits et du pouvoir par les racisés peut être ressentie comme une « usurpation phallique », par ceux qui se considèrent comme leurs propriétaires légitimes et exclusifs ; car, du point de vue de l’inconscient totalitaire le phallus , symbole du pouvoir, en effet, ne se partage pas, et, d’autre part, le mélange des « races », notamment avec une « race » supposée inférieure et impure, peut être symboliquement perçu par les racisants comme « incestueux », étant sensé avoir pour eux des effets « funestes et dépravants » sur la « race » supérieure, dominante. « Le Germain, resté de race pure et sans mélange, écrit Adolf Hitler dans Mein Kampf (1934), est devenu le maître du continent américain; il le restera tant qu’il ne sacrifiera pas, lui aussi, à une contamination incestueuse ».

Peurs que l’on peut reconnaître également, en des termes à peine plus voilés, dans les propos de Jean-Marie Le Pen (1986) : « je refuse de toutes mes forces l’idée d’un « melting pot » mondial, aussi bien pour les hommes que pour les chiens ou les chevaux » et, notamment, dans les cinquante mesures, pour « régler le problème de l’immigration » préconisées par Bruno Mégret (1991), idéologue du Front national. Mesures qui, comme le fait remarquer Jean-Yves Boulic (1991), « traduisent au grand jour les obsessions des dirigeants du Front national : celles de la France seule, sans tare et sans tâche, une France mythique du sang pur, une France réelle du Bunker ».

Ajoutons que la définition de l’identité nationale par le seul « droit du sang » et la menace de « l’invasion » manipule, plus ou moins inconsciemment les mêmes pulsions, comme le montrent les références quelque peu maladroites de Valéry Giscard d’Estaing et de Jacques Chirac (1991), l’une à « l’opinion publique », l’autre aux « pulsions du peuple »[1].

Il est même fort probable que si le racisme prend aujourd’hui, notamment en France, du poil de la bête, c’est surtout parce que certains hommes politiques, connus pour être des défenseurs des Droits de l’Homme, se mettent, précisément, par calcul électoraliste, à le caresser dans le sens des poils; d’inhibiteurs qu’ils étaient du mal totalitaire ils se transforment ainsi en agents facilitateurs et dynamogéniques de son expression et de son expansion dans l’ensemble du corps social.

Enfin, rapporter la définition du racisme à la seule hostilité envers l’autre conduirait abusivement à le subsumer en tout et partout, et à le généraliser en l’étendant ainsi à des conduites et à des situations qui n’en relèvent pas forcément.

C’est ce qui pourrait se produire avec une classification du type de celle proposée par André Langaney (1981), qui distingue trois formes ou niveaux de racisme, tertiaire, secondaire et primaire, ce dernier correspondant à un comportement inné de peur, chez le jeune enfant comme chez l’animal, en réponse à toute perception visuelle d’une différence physique.

Le « racisme primaire », appelé également autrisme par André Langaney, ou panekthrisme par Maxime Rodinson, serait une réaction, primitive et universelle, de méfiance envers l’étranger.

La tendance à la généralisation, tant sur les plans individuel que social, du racisme, non seulement est susceptible de mener à un embrouillamini total, en masquant durablement la spécificité réelle et profonde de ce phénomène, mais comporte, des points de vue politique et éthique, des menaces très concrètes et d’une extrême gravité pour le devenir de notre monde, à savoir sa banalisation et son humanisation ; car « la bête immonde » ne vit et ne se développe qu’en eau trouble : ambiguïtés, confusions, amalgames, salmigondis sont, en effet, les aliments indispensables pour sa croissance.

Prenons garde : l’effort essentiel de l’idéologie raciste consiste précisément à nous présenter le préjugé racial comme un véritable besoin, aussi vital, selon Johannes D.J. Hofmeyr (1990), généticien sud-africain partisan de l’apartheid, que l’alimentation ou la reproduction. En somme, il y aurait un besoin fondamental de haïr l’autre, qui serait un comportement motivé, plus spécifiquement orienté ver un but de survie de la « race ». Il est évident que nous nous trouvons en présence d’une tentative pseudo-scientifique de légitimation de la violence raciale, de la nécrophilie, de ce que, très pertinemment, Furio Jesi (1979) considère comme une « mystique de la mort », c’est-à-dire une « mythologie funéraire hégémonique, totalisante, placée comme point de référence unique et vrai des normes qui poussent à agir ou à ne pas agir ». N’est-ce pas bien là un exemple de cette « trahison de la cause de la vie » et de cette « dévotion entière à la mort et à l’atrophie de l’existence » dont parle Eric Fromm (2002), et qu’il désigne sous le nom fort significatif de « syndrome de l’avilissement » ?

Le racisme est un psychovirus qui, lorsqu’il s’introduit dans le cœur de l’homme, détruit toutes ses défenses humanitaires.

Camouflage sémantique

Une autre source de confusion, et non la moindre, réside dans l’étonnante habileté du racisme ou « métaracisme » à faire sémiologiquement peau neuve en se parant de signifiants à connotation positive, tels que pays, peuple, nation, patrie, ethnie, culture, civilisation, identité, valeurs ; pendant que les personnages racistes s’affublent de titres respectables de généticien, philosophe, psychologue, sociologue, ethnologue, anthropologue, historien, géographe, démographe, économiste, journaliste, voire même humaniste, et portent ainsi noms, peaux et masques rituels, dans des rôles de « comédie et de tragédie, de la fourberie et de l’hypocrisie », pour reprendre une expression de Marcel Mauss (2012). C’est que le racisme a aussi ses Mardis gras où fête et pogrom intimement se mêlent.

Le paradoxe, à ce niveau, est que, étant lui-même l’enfermement absolu, le racisme échappe absolument à tout enfermement que l’entendement tente de lui imposer. Il brouille le langage courant et « engendre des mots pièges » souligne Lydia Flem (1984); son vocabulaire « ruse et s’échappe » fait remarquer Colette Guillaumin (1972), « les racistes reconnus passent à travers les mailles et se défendent de penser en termes de races » note René Gallisot (1985).

« Aujourd’hui, fait observer Wilhelm Heitmeyer (1991) au sujet de la montée de l’extrême droite allemande, on dissimule son extrémisme en parlant, non plus de races inférieures, mais d’homogénéité, de différence culturelle et d’identité nationale. Le discours est un peu plus raffiné, mais les actes ne sont pas moins brutaux (…), et c’est une tendance qui touche toutes les catégories de la population, et non plus seulement les laissés-pour-compte ».

Le camouflage sémantique y est, en effet, poussé à un tel degré de perfidie que bien fin en vérité sera celui qui discriminera à coup sûr ce qu’il y a de raciste ou non dans tels ou tels propos. C’est ainsi que pour Jean-Yves Le Gallou (2016) « la défense de l’identité nationale n’a rien à voir avec le racisme. Il ne s’agit pas d’une passion mauvaise, mais du simple souci de rester soi-même ». Il faut dire que cet idéologue de l’extrême droite « identitaire », membre successivement de l’UDF, du PR, du FN et du MNR, succédané du Front National, est notamment un fervent partisan de « la préférence nationale » et défenseur de « l’immigration zéro », face à « l’invasion (…) véritable guerre raciale qui menace les tréfonds de notre civilisation ».

L’équivocité du mot racisme est telle que des auteurs comme Albert Memmi (1983) vont même jusqu’à préconiser son abandon : « C’est une planche pourrie, déclare-t-il, rien n’y résiste à l’examen ». Selon une pensée de Sigmund Freud (1921) « avec des mots un homme peut rendre ses semblables heureux ou les pousser au désespoir ». Il ne fait aucun doute qu’une civilisation peut mourir de ne pas savoir maîtriser les mots dont elle souffre. Il existe plusieurs portes pour entrer dans l’enfer raciste; les mots en sont l’un des principaux accès.

Cependant en dépit de son polymorphisme et de ses multiples transmutations cette funeste idéologie reste, dans le temps et dans l’espace, fondamentalement identique à elle-même.

Ainsi, comme le fait remarquer Pascal Delwit (2012), derrière l’effort actuel de Marine Le Pen visant « à assoir une image de modernité, une nouvelle geste partisane débarrassée des oripeaux de la vieille extrême droite groupusculaire », incarnée durant plus de quarante ans par son père, se cachent en réalité, se profilent et persistent, toujours les mêmes « grands référentiels quasi- génétiques du mouvement », à savoir notamment « le nativisme différencialiste, l’autoritarisme ou le populisme », qui caractérisent cette idéologie totalitaire, xénophobe et raciste.

C’est que, plus qu’un problème de psychologie individuelle, de conflit interpersonnel ou de compétition entre groupes, le racisme est une idéologie politique qui repose sur une fausse mythologie, immature et sanglante, notamment sur les peurs archaïques du partage et du mélange, qui fonde la légitimité de l’ordre racial et de la violence nécessaire à sa pérennité sur une naturalisation pseudo-scientifique et pseudo-philosophique des différences, et dont le seul but est celui d’assurer la maintenance et la reproduction des rapports intra et internationaux de domination.

Comme le fait remarquer Maurice Reuchlin (1990) « associer à une hiérarchie des efficacités adaptatives une hiérarchie portant sur les droits de citoyens différents et d’hommes différents », c’est ce que fait précisément le racisme « en arguant de différences biopsychologiques vraies ou fausses pour fonder des hiérarchies ou des exclusions sociales et humaines ».

Toute idéologie, écrit Alain de Benoist, s’exprime au cours de l’histoire dans une succession de trois formes, celles d’un mythe, d’une théorie « séculière » et d’une « science ». Autrement dit, une idéologie ne se construit pas seulement avec des idées, il faut aussi une grande part de rêves. Le racisme qui est « l’idéologie type », selon Joseph Gabel (1983), en est un parfait exemple. Ainsi quand il affirme : « Je suis le seul à faire rêver les Français », Jean-Marie Le Pen (1984) a certainement raison.

On peut citer, pour étayer cette affirmation, une étude portant sur « l’organisation des identités de soi et d’autrui dans une situation de choix électoral », réalisée en 1988 auprès de 390 étudiants français ; cette recherche, outre les résultats que nous avons déjà publiés, fait plus spécialement apparaître que Le Pen, dont l’image est globalement la plus négative (« incompréhensible », « dissimulateur », « insensible », « désagréable », etc.), est cependant considéré, par les sujets enquêtés, non seulement plus « courageux » que leur candidat préféré (plus courageux que Barre pour les « barristes », que Chirac pour les « chiraquiens », que Mitterrand pour les « mitterrandistes ») , mais également comme étant l’homme politique dont l’image est, pour ce même trait « courageux » , la plus proche de leur soi idéal, c’est-à-dire de ce qu’ils aimeraient être (Nakbi, 1991).

Le Pen a le courage de ses idées !

Voilà assurément une explication plausible de la montée insidieuse, et quasi-irrépressible, dans l’opinion de l’adhésion à la personnalité du leader du Front national et à l’idéologie provocatrice qu’il incarne : en mai 1984, 18% des Français éprouvent à son égard de la sympathie ; en octobre 1991, 32% partagent les idées du FN. En 2014, ils sont 34% à les approuver, et en 2017, 33% autrement dit, plus d’un tiers des Français adhèrent aujourd’hui à la néfaste idéologie frontiste; résultats qui confirment quelque peu le slogan populiste des années 1990 : « Le Pen dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas » ; formule empruntée, d’ailleurs, à Xavier Vallat, député d’extrême droite, antisémite notoire, et qui fut, sous le régime de Vichy, commissaire aux questions juives.

La nuit et le brouillard risquent, à nouveau, de submerger la conscience humaine.