Point de vue. Extrémisme et modération

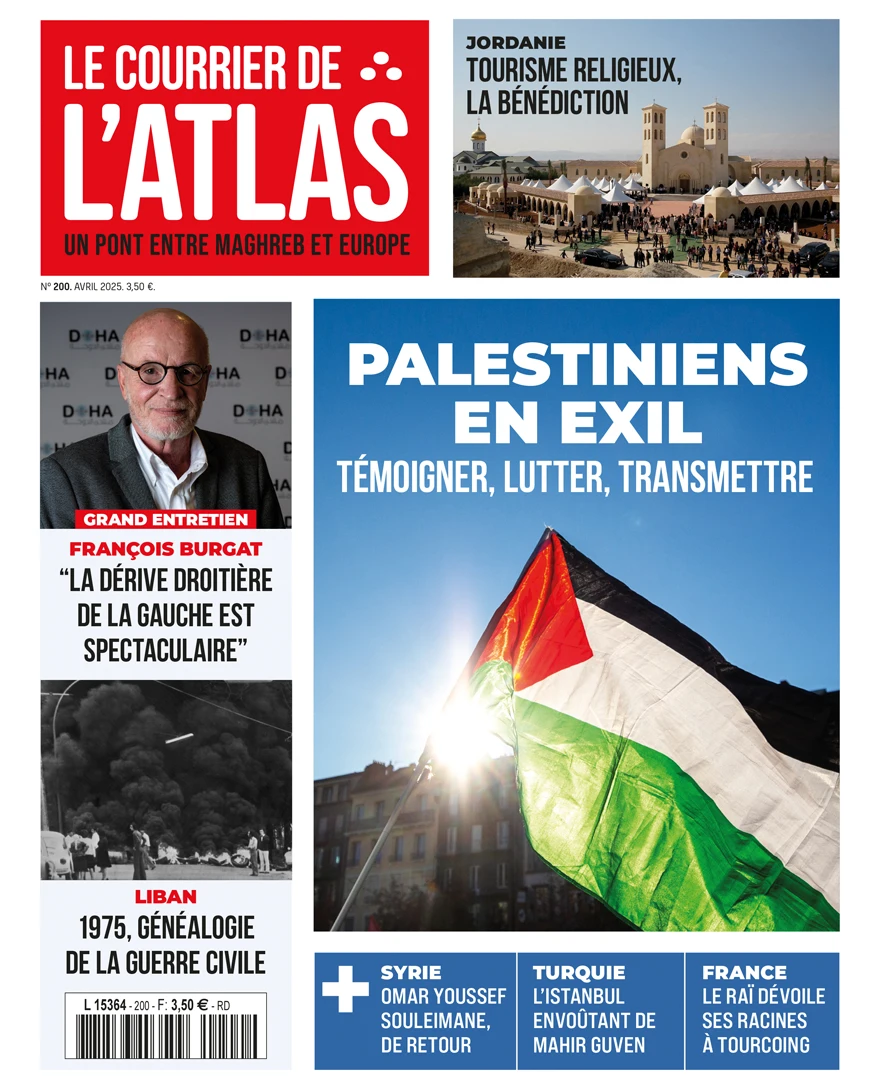

Marine Le Pen et Rached Ghannouchi, dirigeants de partis accusés d’extrémisme, engagés dans le jeu démocratique. Photos : Fethi Belaid – Alain JOCARD / AFP

Par quel miracle des partis extrémistes (laïcs ou islamistes) se transforment-ils en partis modérés ? Ont-ils des chances de le devenir ? L’histoire contemporaine est assez ambiguë sur cette question.

Une des interpellations sollicitant l’observateur politique consiste à se demander si les partis extrémistes peuvent ou non devenir des partis modérés et s’insérer dans le jeu politique pluraliste ou démocratique ? Il ne s’agit pas bien entendu d’une hypothèse d’école, loin s’en faut. Les sociétés démocratiques occidentales (pour les partis d’extrême droite ou populistes) et les sociétés arabes (pour les mouvements islamistes) s’interrogent encore à ce jour sur la possibilité d’une telle miraculeuse interversion. En politique, on n’exclut rien, on le sait. La modération d’un parti extrémiste est toujours possible, moyennant la satisfaction de certaines conditions, même si ce passage contre-nature est aussi compliqué qu’ambigu.

>> A lire aussi : Point de vue-Tunisie. Penser et s’exprimer ou la distinction fatale

Après tout, l’hypothèse est bien connue en science politique. C’est la thèse de « la modération par l’inclusion » (moderation through inclusion), qui considère que les partis extrémistes peuvent se modérer en participant activement au jeu politique démocratique. L’idée est que pour survivre électoralement, accéder au pouvoir, ou être pris au sérieux, ces partis doivent adapter leur discours à l’opinion, faire des compromis et se plier aux règles du jeu démocratique. Beaucoup ne parviennent hélas pas à le faire, tandis que d’autres y ont presque réussi. Après la désagrégation de l’empire soviétique, beaucoup de partis communistes de l’Europe de l’Ouest et de l’Est se sont convertis en partis communistes démocratiques, rejetant l’héritage stalinien ou totalitaire du régime soviétique, mais préservant l’héritage moral et universel du communisme. Ils se sont insérés au jeu politique électoral, même s’ils étaient très minoritaires. Encore que certains d’entre eux ont réussi à emporter démocratiquement des élections, comme en Pologne. On peut dire que c’était déjà le cas, bien avant, des PC italien (sous Enrico Berlinguer) ou espagnol (sous Santiago Carrillo) qui prônaient une conception « eurocommuniste », démarquée de l’URSS. Il en va de même du parti communiste tunisien qui, bien avant la transition démocratique, sous la dictature de Bourguiba et de Ben Ali, se proclamait déjà favorable aux valeurs démocratiques, à l’alternance, à l’Etat de droit, à la liberté et au pluralisme. Il est vrai qu’on ne les a pas vus à l’œuvre, au pouvoir, pour avoir des certitudes sur leur attitude. Mais d’ores et déjà, ces partis communistes ont peut-être, dans ce sens, plus de mérite que les partis uniques ou partis hégémoniques du monde arabe, qui ne se sont visiblement jamais transformés en partis démocratiques ou partis acceptant pleinement la démocratie, au-delà du pluralisme de façade.

>> A lire aussi : Point de vue. La pénalisation de la politique

Dans l’Europe actuelle, plusieurs observateurs considèrent que certains partis d’extrême droite ont changé en épousant les valeurs dominantes de l’époque, comme le Front national en France, qui devient le Rassemblement national sous Marine Le Pen, ou même comme le FPÖ en Autriche. Ce sont ici des partis extrémistes qui ont été contraints à modérer parfois leur discours pour se rendre électoralement acceptables. Le philosophe politique Luc Ferry ne cesse par exemple de déclarer que le parti de Marine Le Pen n’a rien à voir avec les partis d’extrême droite fasciste de l’entre-deux-guerres ou même du parti de son fondateur Jean-Marie Le Pen. Même si le philosophe va vite en besogne, en anticipant imprudemment des faits qui n’existent pas encore. On ne sait simplement pas comment le Rassemblement National se comporterait au cas où Marine Le Pen accéderait au pouvoir, à l’Elysée ou au parlement, tant il est vrai que ce parti défend encore des idées extrêmes, en les présentant juste dans des gants de velours, par nécessité électorale. En tout cas, le Rassemblement National de Marine Le Pen a réussi à impulser l’extrême-droitisation rampante de la France d’aujourd’hui sous couvert de pluralisme et de liberté d’opinion.

>> A lire aussi : Point de vue. L’alternance du diable entre dictature et islamisme

Mais, à vrai dire, tous les partis extrémistes ne se convertissent pas aussi facilement à la modération politique. Plusieurs mouvements islamistes balancent encore entre terrorisme et démocratisme. Après avoir béni le terrorisme, voire orchestré des assassinats politiques (Belaid-Brahmi), le mouvement Ennahdha en Tunisie, d’origine frériste, a entrepris une « domestication » idéologique, notamment après la révolution de 2011, en adoptant des principes de pluralisme et de démocratie. Tout comme Erdogan et son parti « islamo-laïque », Ennahdha a plutôt utilisé les institutions démocratiques pour accéder au pouvoir. Puis, aussitôt au pouvoir, il a affiché ses véritables intentions en cherchant à subvertir son démocratisme par un islamisme spectaculaire ou diffus, comme le montrent ses actions d’éclat au pouvoir avec la Troïka après 2011 : envoi de jeunes tunisiens faire le jihadisme en Syrie, assassinat des leaders de gauche, islamisation de la justice et de l’administration, recrutement de députés contre-argent au parlement, etc.. Une « politique » dénoncée par tous, et qui a même été à l’origine des dérives qu’a connues la Tunisie depuis 2019 et le coup d’Etat ultérieur de Saied. Même quand Ennahdha a perdu le pouvoir au profit de Nida, et lorsqu’il s’est allié à ce dernier, il n’a pas mis en berne la politique d’islamisation rampante de la Tunisie.

>> A lire aussi : Point de vue. La haine des riches

C’est dire que la modération politique des partis extrémistes ne va pas de soi. Il est vrai qu’institutionnellement, la participation à des élections libres et répétées et à des institutions stables incite davantage à la modération. En général, le niveau de polarisation politique, l’existence d’un espace de débat public libre et contradictoire, et la pression de l’opinion peuvent influencer l’évolution de tels partis. C’était déjà le cas des partis communistes. Mais, il faut aussi qu’il y ait dans le parti, sur le plan interne, une volonté de changer. Car dans ce type de partis, balançant entre l’extrémisme et la modération, apparaissent souvent des conflits entre « modérés » et « radicaux » dans le même mouvement. Dans ce cas, c’est le camp majoritaire, ou le camp qui est soutenu par le chef du parti, s’il a un ascendant politique, qui a des chances de l’emporter.

Il faut donc se méfier viscéralement de la modération des extrémistes. La modération peut être superficielle, juste une option stratégique plutôt qu’un réel changement idéologique, même si elle n’est pas à exclure dans l’absolu.

>> A lire aussi : Point de vue. L’horreur des procès politiques