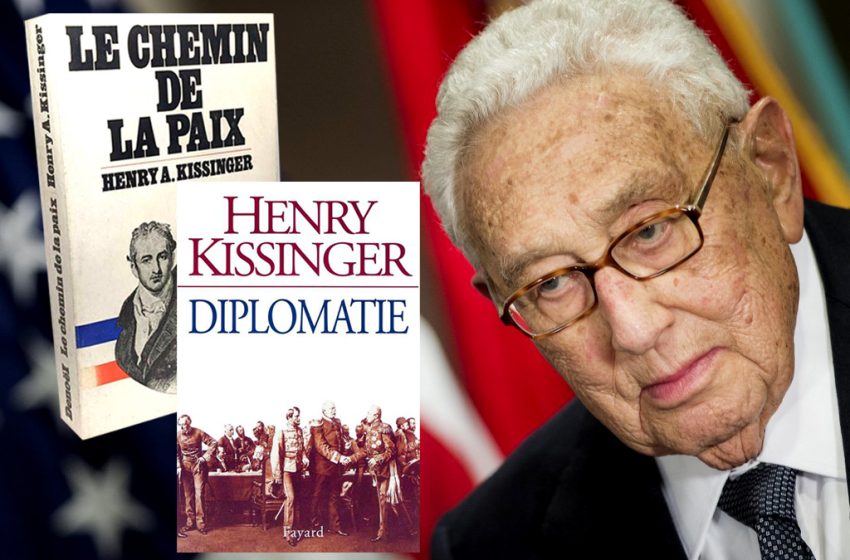

Mort d’Henry Kissinger – « Le chemin de la paix » est sinueux

Brendan Smialowski / AFP

Henry Kissinger, l’ancien secrétaire d’Etat de Nixon de 1973 à 1977 et professeur de relations internationales à Harvard, est mort à l’âge de 100 ans. Il a marqué la diplomatie américaine et mondiale de l’époque de la détente.

Henry Kissinger avait la particularité, et sans doute le mérite, d’être à la fois un diplomate de grand talent en tant que secrétaire d’Etat du gouvernement américain, qui occupa en permanence le devant de la scène à l’époque de la détente, pendant les années 1969-1975, en négociant avec les Soviétiques, les Vietnamiens, les Israéliens, les Arabes, et aussi un professeur de relations internationales à l’Université de Harvard, conscient de sa supériorité intellectuelle, qui voulait être le premier parmi les spécialistes des relations internationales et de la stratégie. Mais il avait aussi le mérite de reconnaître qu’en politique, l’action prévaut sur la théorie, autrement dit le secrétaire d’Etat sur le professeur de relations internationales, et que la science de la politique n’est pas toujours d’un grand secours dans les moments tragiques, même si sa connaissance peut permettre parfois de les éviter. Une hiérarchie qui n’aurait pas déplu à Max Weber. Il est en tout cas parvenu à se distinguer des autres professeurs de relations internationales par la conscience qu’il avait de la prédominance du politique sur la technique dans les affaires internationales, peut-être plus qu’en politique interne.

On pourrait ajouter qu’il fut également un manipulateur de grande envergure, un machiavélien de premier ordre, notamment dans la gestion des crises. Comme dans la guerre de Kippour qui a pris les Israéliens par surprise et que les Egyptiens et les Syriens allaient remporter. La gestion de la crise de Kippour par Kissinger a alors créé les conditions de base à partir desquelles le président Sadate lança son offensive de paix, en surprenant l’opinion mondiale par sa visite à Jérusalem. Raymond Aron essaya en janvier 1977 dans Le Figaro, de tracer le profil de l’homme, comme il l’indiquait dans ses Mémoires. 50 ans de réflexion politique : « Nul secrétaire d’Etat ne donna jamais aux professionnels de l’information et de la sensation autant de pâture ; nul autre ne leur consacra autant de temps. Personnalité qui soignait son image, il éblouissait par sa connaissance des dossiers, il impressionnait par ses performances athlétiques, il frappait de stupeur par ses improvisations calculées et par ses coups d’éclat. Tour à tour cajoleur et brutal, il l’emportait sur ses interlocuteurs à l’endurance. Israéliens et Egyptiens succombaient moins à son charme qu’à sa résistance physique, à sa présence d’esprit au terme d’une nuit sans sommeil. Mais cet acteur, aux deux sens du mot, possédait deux cordes à son arc, deux fers au feu. Quand la fortune trompait ses espérances, il la mettait en accusation sous le nom de l’Histoire. Quand Saigon tombait et que les efforts de quatre années s’en allaient en poussière, il reprenait ses lectures de jeunesse, méditait sur la décadence de l’Occident » (Mémoires, p.630).

Mais bien que Kissinger privilégie l’action, surtout pour un secrétaire d’Etat d’une grande puissance devant en découdre avec de « méchants » adversaires, il n’en était pas moins, dans son action même, fidèle à ses conceptions diplomatiques de base, fondées sur la nécessaire recherche de l’équilibre diplomatique entre puissances par des accommodements vitaux. Pour s’imprégner de sa vision, il faudrait revenir à sa thèse de doctorat « Le chemin de la paix », publiée en 1964 (Paris, Denoël), même s’il a laissé une œuvre prolifique et estimable en relations internationales, en stratégie et en diplomatie. Cet ouvrage est une magistrale leçon d’histoire, s’étendant de la fin des guerres napoléoniennes à l’instauration, au Congrès de Vienne de 1815, d’un nouvel ordre européen. Déjà dans cette thèse, il accordait beaucoup de crédit à la diplomatie comme art de négociation, tendant à « rapprocher des points de vue divergents par le biais de négociation », et ne pouvant s’exercer que dans le contexte d’un ordre international reconnu « légitime » (p.12). Car la difficulté de la diplomatie, c’est lorsqu’une puissance commence à dénoncer l’oppression ou l’injustice que peut incarner l’ordre existant, ou la manière dont il est légitimé. Dans ce cas, ses relations avec les autres vont prendre une allure révolutionnaire, comme l’Europe monarchique contre Napoléon le révolutionnaire, ou plus tard Hitler et Staline contre l’Europe. Dans de tels cas, « il ne s’agit plus, comme il le dit, d’accommodements dans le cadre du système existant », même si les accommodements ne sont pas repoussés, mais plutôt de diversions tactiques. En somme, l’art de préserver les positions avant « l’inévitable épreuve de force ». Car, en général, « la sécurité absolue à laquelle aspire une puissance se solde par l’insécurité absolue pour toutes les autres ». Comment concilier l’inconciliable ? Le secours de la diplomatie n’est plus gratuit. Dans un tel contexte, la diplomatie elle-même est emportée par des ressorts machiavéliques. Un machiavélisme favorable à la paix. Mais le machiavélisme contre un révolutionnaire, tendant à menacer et à bouleverser l’ordre établi est autrement compliqué. « Entendue comme l’art d’user avec nuance des moyens de coercition, la diplomatie ne peut plus s’exercer » (p.12-13). D’où l’intervention de l’homme d’Etat ou des diplomates qui doivent tenter de concilier ce qui paraît « juste » avec ce qui est perçu comme « réalisable » (p.16). La recherche de la stabilité passe alors par un équilibre nécessaire devant préserver dans la mesure du possible un principe de légitimité, c’est-à-dire l’ordre existant, non révolutionnaire, moyennant quelques arrangements. C’est pourquoi son livre tourne autour des deux grands diplomates, architectes de l’équilibre de l’époque, l’anglais Castlereagh et l’autrichien Metternich, mais à l’ombre desquels pointait la trace de Talleyrand le français. Le premier tentait de faire que l’Angleterre soit partie permanente au concert européen, le second à préserver le principe de légitimité, et le troisième tentait de sauver le statut post-napoléonien de la France.

Bien sûr, comme le dit Kissinger lui-même, « les événements historiques sont par nature uniques » (p.407), ils ne se reproduisent pas de manière identique, même si un parallèle et des enseignements sont possibles. En tant que « révolutionnaire », Napoléon n’est pas l’équivalent de Hitler ni de Staline, et en tant que « légitimiste » Churchill n’est pas l’équivalent de Castlereagh, ni Talleyrand du général De Gaulle. Mais la recherche de l’équilibre contre les Etats révolutionnaires ou perturbateurs, ou des accommodements nécessaires, aussi vicieux soient-ils entre puissances rivales, restent une constante pour l’acteur Kissinger depuis les premiers écrits du théoricien. Il a accepté la domination russe, puissance révolutionnaire, sur l’Europe de l’Est dans l’intérêt des relations directes entre Moscou et Washington. Pour maintenir l’équilibre entre les zones respectives des deux super-Grands, il ne refuse pas de soutenir les adversaires du président Allende au Chili ou de déclarer inacceptable le compromis historique entre les démocrates-chrétiens et les communistes en Italie. C’est dans le même esprit qu’il cherche à compenser les accords partiels avec Moscou avec les résistances aux avancées locales de l’Union soviétique un peu partout dans le monde. Dans le même esprit, il a été l’artisan du rapprochement diplomatique entre la Chine et les Etats-Unis, toujours pour tenter d’influer sur l’attitude de Moscou à l’égard des Etats-Unis et du Vietnam.

Homme d’un siècle (mort à 100 ans), il faut le considérer aussi comme l’homme de son siècle (le XXe), même si sa vision diplomatique ne cesse de traverser les siècles.

> A lire aussi :

Point de vue. L’opinion publique mondiale est là

Point de vue. La rage de l’uniformité