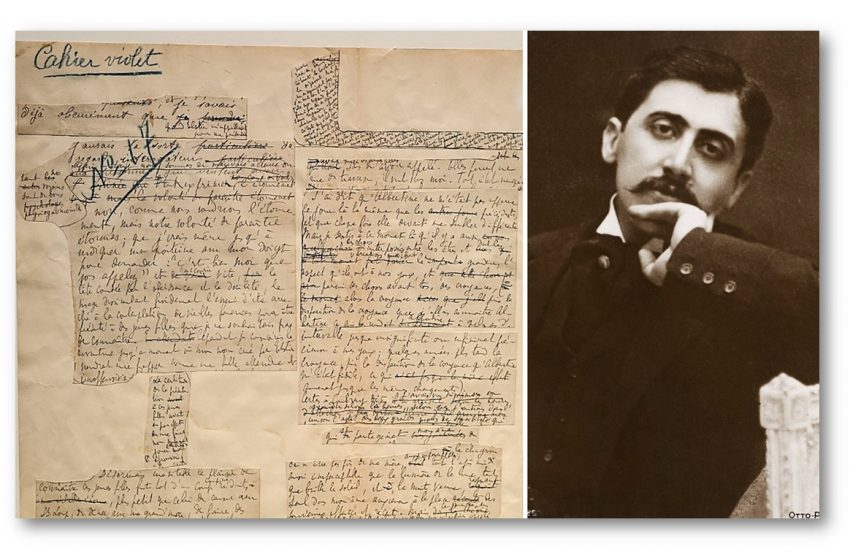

Marcel Proust, le mondain contraint à l’isolement

Il était épris des salons aristocratiques, avide de rencontres influentes, mais par-dessus tout, violemment obsédé par son œuvre. L’univers ordonne vraisemblablement bien les choses… Aurait-il vécu en bonne santé que nous n’aurions peut-être jamais hérité d’À la recherche du temps perdu. Contraint de ne pas quitter son logement et reclus dans sa chambre durant une quinzaine d’années, Marcel Proust y écrivit un imposant et impressionnant chef-d’œuvre, monument indestructible de la littérature française, de la littérature mondiale.

Du côté de chez Swann jusqu’au Temps retrouvé, À la recherche du temps perdu est un ouvrage colossal aux sept volumes, publié entre 1913 et 1927. La Recherche, comme on l’appelle, est une immense fresque sur laquelle Marcel Proust dépeignit le portrait de plus de cinq cent personnages, entrant et sortant tantôt du champ de l’aristocratie, tantôt de celui de la bourgeoisie, tour à tour s’affrontant, se confrontant ou se mêlant en tous lieux sur cette toile démesurée, à travers laquelle l’auteur ressuscita une société du XXème siècle dont il fît une analyse mordante. Qu’on ne s’y trompe pas : réduire la Recherche à un roman d’époque serait blasphématoire. Elle ne saurait d’ailleurs se rattacher à aucun mouvement littéraire. Bouleversant les codes et révolutionnant le concept même du genre, À la recherche du temps perdu est une spectaculaire fusion entre le roman psychologique, sociologique, philosophique, poétique et autobiographique, quand bien même Proust s’acharnait à démentir cette dernière dénomination en rappelant que le narrateur était une extrapolation de lui-même, s’exprimant par un « je » qu’il tenait partiellement pour fictif. Qu’importe. À défaut d’être une copie conforme de la vie de l’auteur, À la recherche du temps perdu est, dans son expression la plus générique, toute une vie couchée sur papier.

En déambulant au sein d’une société dont il se fait le prisme, le narrateur décompose l’ensemble du spectre de l’existence, et réfracte sur nous tous les reflets de l’enfance, du temps, de la mémoire, de l’art, de la famille, de l’amour, de la sexualité, du doute, du vide, de l’Autre, du Moi, du Surmoi, du Ça… Et ce n’est pas dénué de sens si nous empruntons l’usage de ces derniers termes. Marcel Proust est indubitablement une figure éminente de la psychanalyse. C’est par son analyse extrêmement fine et pointue que ni son œuvre ni ses personnages ne s’éteindront jamais. Swann, Charlus, Albertine, Elstir, Mme Verdurin, la duchesse de Guermantes, Saint-Loup, Vinteuil, Françoise… Si Proust les a bien évidemment érigés au rang de types littéraires, ils se sont inévitablement imposés, par la force de son verbe, en types sociaux et moraux. Mais l’écrivain frappe encore plus fort : à chaque portrait, chaque description, chaque impression, le lecteur trouvera une chose qui lui ressemble… Car forte de la richesse dont elle recèle, une seule de ses phrases pourrait embrasser toute l’humanité. Chacune d’entre elles est portée par une plume qui tente inlassablement de suivre et de faire aboutir un sentiment en formation, et qui, lancée ainsi à la poursuite d’une retranscription qui serait des plus vraies possible, bute, inévitablement, contre des images, des sensations et des réflexions aux apparences digressives mais oh combien révélatrices de la psychologie de l’auteur, et avec elle, la nôtre. Ce volcan d’associations d’idées lui vaudra d’ailleurs la réputation d’un auteur à la phrase interminable, ce qui, à titre d’exemple, amènera Anatole France à dire que « la vie est trop courte, et Proust est trop long. » Quelle impertinence… Probablement que cette épiphanie lui ait été révélée à la fin de sa lecture.

D’une intelligence émotionnelle déstabilisante et en perçant les mystères de son entourage et de sa propre personne, Proust décrypte sous nos yeux tous les versants que peut revêtir notre psyché. Pour un lecteur, c’est le plus beau des cadeaux… Un cadeau qui n’aurait jamais pu être déballé si la santé déjà fragile de l’écrivain en devenir ne s’était détériorée. Celui qui appréciait tellement voir et se faire voir du monde mais qui, conséquemment, différait l’écriture de son œuvre, ne nous en voudrait certainement pas si nous écrivions que ses difficultés respiratoires furent salvatrices. À l’aube de la quarantaine, ses crises d’asthme se faisant de plus en plus répétitives et violentes, il s’enfermera dans son appartement pour échapper à l’air pollué du dehors, et se mettra, enfin, à rechercher le temps perdu.

« Elstir, obligé de rester enfermé dans son atelier, certains jours de printemps où savoir que les bois étaient pleins de violettes lui donnait une fringale d’en regarder, envoyait sa concierge lui en acheter un bouquet ; alors attendri, halluciné, ce n’est pas la table sur laquelle il avait posé le petit modèle végétal, mais tout le tapis des sous-bois où il avait vu autrefois, par milliers, les tiges serpentines, fléchissant sous leur bec bleu, qu’Elstir croyait avoir sous les yeux comme une zone imaginaire qu’enclavait dans son atelier la limpide odeur de la fleur évocatrice. » (La Prisonnière, tome 5).

À l’instar du peintre Elstir, Marcel Proust recréa tout un monde… depuis son lit. Redoutant terriblement de mourir avant de pouvoir mettre un point final à son œuvre, il écrivit sans relâche, dans une course effrénée contre la montre. Celui qui s’apprêtait à renoncer à son œuvre, estimant qu’il avait perdu trop de temps à se consacrer aux mondanités et aux relations inutiles, se rend compte qu’elles constituaient, au contraire, une matière précieuse à sa réalisation. D’où l’importance du fameux épisode de la madeleine trempée dans du thé qui, par le goût et l’odorat, fait resurgir à l’esprit du narrateur toute son enfance passée au village de Combray. Cette mémoire involontaire, qui permet de revivre avec l’intensité sensorielle du présent un fragment du passé que l’on croyait perdu, sera à l’origine de tout le travail de Proust. L’expérience de la madeleine, qui figure au tout début du premier volume Du côté de chez Swann, et qui se répétera dans une série de « réminiscences proustiennes » à la toute fin du dernier volume, Le Temps retrouvé, seront déterminantes pour l’auteur-narrateur. Invité à une soirée mondaine — dans ce dernier volume, le narrateur prend conscience de la superficialité du monde dans lequel il s’est mû — c’est en trébuchant sur un pavé qu’il se rappellera de Venise et certains de ses pavés inégaux, puis c’est en touchant une serviette et en entendant le son d’une cuillère que ressuscitera dans son esprit le Grand Hôtel de Balbec. En analysant le mécanisme de la mémoire involontaire, le narrateur comprend alors le sens et la finalité d’une œuvre artistique : saisir cette essence qui échappe à toute dimension temporelle, et restituer cette réalité sensible qui se perd, sans que nous en ayons conscience, dans le flot incessant des activités de la vie quotidienne. Le narrateur clôt alors son ouvrage avec la décision de l’entreprendre. Le temps est retrouvé.

On dit de la Recherche qu’elle est l’histoire d’une vocation : celle d’un enfant qui deviendra écrivain. Elle est aussi l’histoire d’un homme qui se réveille, se souvient, recherche, et comprend…

En ce début d’année 2020, l’étude de la Recherche apparaît comme une évidence. Il était cruciale pour nous de revenir sur cette œuvre sans égal, rédigé par un génie au style reconnaissable entre mille. À la recherche du temps perdu peut aisément être considérée comme l’oeuvre la plus importante de tous les temps.

« J’ai pensé à vous et formé, avec la vaine indiscrétion des amis et des philosophes, des vœux inutiles ; par exemple, que quelque événement vous isole et vous sèvre des plaisirs de l’esprit, laisse le temps en vous de renaître après un jeûne suffisant une faim véritable de ces beaux livres, de ces beaux tableaux, de ces beaux pays, que vous feuilletez aujourd’hui avec le manque d’appétit de quelqu’un qui a fait des visites de jour de l’an toute la journée où il n’a cessé de manger des marrons glacés. »

(Lettre de Marcel Proust à Jean Cocteau, décembre 1910)