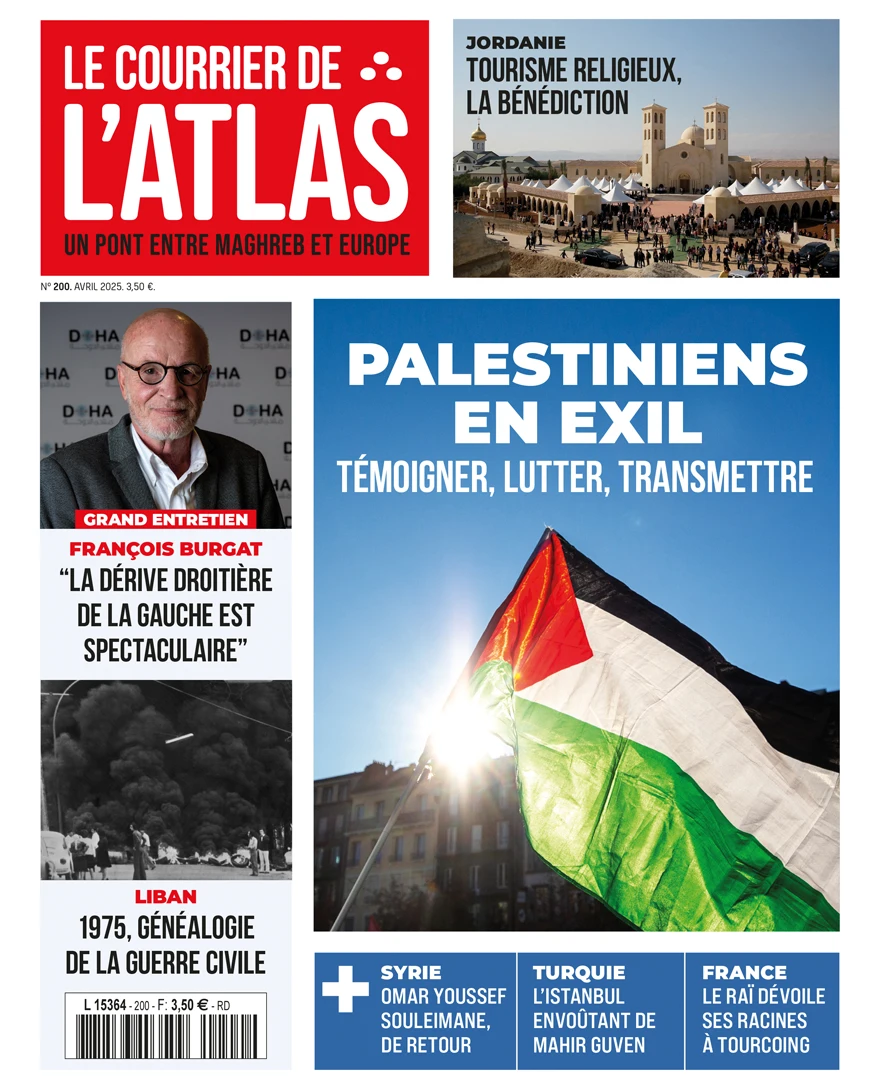

« Banlieues chéries »: paroles et histoire des quartiers en exposition à Paris

L’exposition Banlieues chéries propose une plongée intime dans ces territoires singuliers, au carrefour de l’art, de l’histoire et des dynamiques sociales. Palais de la Porte Dorée à Paris du 11 avril au 17 août.

C’est au palais de la Porte Dorée à Paris du 11 avril au 17 août. Le but est de se défaire d’une vision anxiogène des territoires au-delà des périphériques.

L’exposition narre l’histoire des banlieues depuis le milieu du 19e siècle, quand Paris englobe les villages qui constituaient ses faubourgs (Passy, Montmartre, Belleville…) jusqu’à aujourd’hui.

A l’aube du 20e siècle, les banlieues sont tout aussi bien les paysages investis par les impressionnistes comme Claude Monet que ces territoires en marge du développement haussmannien de la capitale.

Paris déverse alors ses eaux usées dans ses banlieues. C’est d’ailleurs le premier constat dressé par l’exposition : les banlieues sont des territoires en chantier permanents.

Cartes postales

Jean Gabin ouvre le bal, avec un extrait du film « Mélodie en sous-sol » (1962): il y incarne un homme fraichement sorti de prison qui peine à retrouver son petit pavillon au milieu du grand ensemble en construction à Sarcelles.

Aux bidonvilles de Champigny-sur-Marne et Nanterre succèdent les plans puis les cartes postales des grandes tours que des habitants de ces nouveaux quartiers envoient à leurs proches.

Mur des révoltes

« Banlieues chéries » inclut également quantité de portraits de banlieusards et de leurs intérieurs. Pour raconter l’intime mais aussi la politique. Les périphéries de métropoles deviennent terres de luttes dans les années 1970, face à la crise de la désindustrialisation.

Le « mur des révoltes » de l’exposition compile affiches, banderoles et objets des manifestations contre le mal-logement, contre le racisme et contre les violences policières.

Il y a aussi des clips de rap, des tableaux ou films de jeunes artistes nés en banlieue et dont certains questionnent la gentrification, dernier chantier en cours.

>> A lire aussi : « Le meilleur public, c’est le public algérien » : Soraya Nefissi, productrice de One Night in Algeria