Opinion. L’opposition tunisienne et l’engrenage du paradigme vertueux

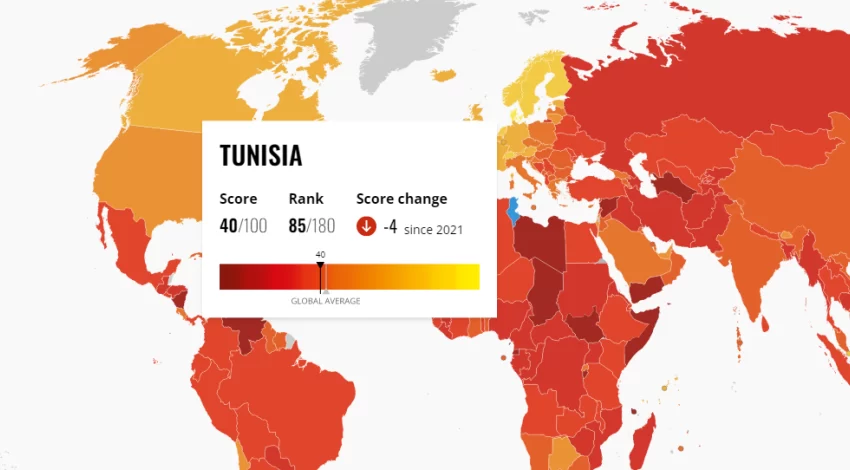

Début 2024, Transparency International a publié son rapport sur l’Indice de perception de la corruption (IPC) pour l’année 2023. La Tunisie pointe au 87ème rang mondial, l’un des pires scores de son histoire, malgré l’incarcération de nombreux hommes d’affaires et hommes politiques suspectés de corruption

A cinq mois de la tenue théorique du scrutin présidentiel en Tunisie, le chercheur en sciences politiques Sahbi Khalfaoui déclarait en avril dernier : « Si un jour ils venaient à être élus, je ne suis pas certain que les prétendants les plus sérieux à la magistrature suprême ont l’intention de défaire l’édifice constitutionnel hyper présidentialiste bâti par Kais Saïed ».

Khalfaoui citait nommément des candidats « populistes à leur façon » tels que le panarabiste Safi Saïed ou encore le chef de l’UPR Lotfi Mraïhi. Mais ce n’est pas là l’unique dimension que conserveraient ces leaders potentiels une fois au pouvoir : « Tous ceux qui ont exprimé leurs intentions de se présenter à la présidentielle prétendent qu’ils vont sauver le pays. Le chef de l’Etat affirme qu’il veut sauver la Tunisie de la corruption et des corrompus, et les autres candidats veulent en somme sauver le pays de Kais Saïed (…) Il s’agit quasiment du même discours », poursuit le politologue.

Ces propos exposés brièvement à l’antenne, gagneraient à être développés, tant le chercheur est l’un des rares à avancer l’audacieuse thèse de la non existence aujourd’hui en Tunisie d’une alternative fondamentalement différente du régime populiste de Saïed, hormis des variations sur le même thème, sortes de nuances moins brutales, des ersatz plus présentables et civilisés.

Qu’est-ce que le « paradigme de la vertu » ?

En dehors des électrons libres que sont Safi Saïed et Lotfi Mraïhi dont l’offre politique serait probablement tout aussi autoritaire que ne laisse entrevoir leurs égos respectifs surdimensionnés, le cœur de l’opposition non alliée à l’islam politique en Tunisie se situe notamment au sein du parti le Courant démocrate Attayar, appartenant à la social-démocratie de centre gauche.

Depuis le 25 juillet 2021, son cofondateur historique, l’opposant et avocat Mohamed Abbou, est régulièrement mis dans l’embarras dans ses apparitions médiatiques pour avoir inspiré les modalités juridiques (article 80 de l’ancienne Constitution) ayant servi au « coup d’Etat constitutionnel » de Kais Saïed, au nom de la lutte contre la corruption des élites politiques et affairistes en pleine pandémie, lors d’un moment que d’aucuns avaient qualifié de « césariste », appelant de ses vœux un Deus ex machina institutionnel.

L’intéressé, le très légaliste mais sans doute également très angéliste Mohamed Abbou, s’en défend, en martelant que le président Saïed n’aura au final utilisé l’article 80 qu’à des fins personnelles, surtout depuis qu’il s’est arrogé les pleins pouvoirs dès septembre 2021.

Mais nul ne semble s’intéresser en Tunisie aux origines de l’obsessionnel agenda politique anti-corruption chez un certain nombre de formations politiques, dont le Courant démocrate est peut-être certes le moins populiste et le plus sincère, du moins si l’on compare son projet à l’incursion de Youssef Chahed en la matière en 2017, lors des coups de filet dans le milieu des affaires. Quelque peu manichéenne, cette pensée découle expressément d’un postulat idéologique : l’éradication de la corruption est non seulement possible mais serait le prérequis à toute velléité de prospérité économique d’une nation.

Il est vrai que la corruption de type népotique et kleptocratique qu’a connu la Tunisie bénaliste nécessitait un élan révolutionnaire anti-corruption pour mettre un terme au phagocytage dynastique des secteurs les plus lucratifs de l’économie nationale, caché par de bons chiffres de la croissance elle-même portée par le faux semblant d’une stabilité sécuritaire de l’ex dictature.

Cependant comment expliquer que les mouvements politiques anticorruption demeurent l’apanage des pays dits « du sud », populaires en Amérique Latine comme au Honduras parmi d’autres pays en voie de développement, ou encore en Ukraine où ce type de parti est arrivé au pouvoir ?

Le paradoxe de l’œuf et de la poule

La réponse pourrait s’apparenter à une lapalissade : nul besoin de pareille offre politique en l’absence d’une corruption endémique des gouvernances en Occident. Pour autant, cet état de relative intégrité y a-t-il été obtenu au prix d’une lutte sociétale et politique anti-corruption préalable ? Rien n’est moins sûr.

Plusieurs leviers ont en réalité exempté les pays dits développés d’une politique ciblant spécifiquement le phénomène universel de la corruption, à commencer par la sécularisation des institutions : tout discours de type puritaniste émanant d’un homme politique y serait en effet immédiatement décrédibilisé, taxé de charlatanisme, de bigoterie ou d’escroquerie intellectuelle.

Outre le long processus de mise en place d’institutions démocratiques solides, rempart en soi contre les passe-droits, la focalisation des « vingt glorieuses » durant l’après Seconde guerre sur l’effort d’industrialisation de l’économie a créé les conditions d’une société plus prospère où le PIB nominal par habitant contribue à la jugulation de facto des pratiques immorales individuelles et collectives, paradoxalement en libéralisant le profit et l’économie de marché.

Au lendemain de l’éphémère coalition post élections de 2019 en Tunisie qui avait regroupé pendant six mois, au sein d’un même gouvernement, le parti du Courant démocrate avec d’autres sensibilités politiques, certains acteurs de cette séquence historique ont fait d’étonnantes révélations dans des témoignages et autres ouvrages autobiographiques. « Aussitôt une réunion cordiale terminée, M. Abbou s’en allait déposer plainte contre ses propres coalisés », avait révélé Youssef Chahed, non démenti en cela par le dépositaire de la plainte, pas peu fier de son exemplarité.

Car dans sa course zélée à la bonne gouvernance et au virtue-signalling (vertu ostentatoire), l’utopique modèle promu par cette famille politique finit, dans les faits, soit à imploser de l’intérieur à la faveur des délations fratricides, soit à produire plus radical que soi via la surenchère puritaine, en l’occurrence ce que l’écrivain Kamel Riahi appela en 2023 « Le Frankenstein Tunisien »…

Malgré un bilan économique calamiteux, difficile en effet de convaincre une grande partie de l’électorat que la proposition politique démocratique du légalisme de centre-gauche n’est pas inférieure en résultats à l’offre saïdiste du « tous en taule » qui a « nettoyé » la scène politique de tous les « corrompus », façon nec plus ultra. Une décennie seulement après la révolution de 2011 et dans le contexte d’une absence de conscience démocratique murie, Saïed est ainsi assuré du vote de l’électeur moyen qui préfèrera à n’en pas douter le bulldozer « proche du peuple » à ce qu’il perçoit comme un succédané analogue et élitiste.

A moins de sortir de cet engrenage du paradigme vertueux, enfermée dans une tartufferie où elle est assurée d’être supplantée par le monstre qu’elle a contribué à enfanter en partant d’une saine intention, cette opposition tunisienne aussi inaudible que redondante est hélas condamnée à un oubli programmé, dans le sillage d’une nouvelle présidence à vie.